| |

![Михаил Петрович Лазарев [3(14).11.1788, Владимир, - 11(23).4.1851, Вена, похоронен в Севастополе] - русский флотоводец и мореплаватель, адмирал (1843). Родился в дворянской семье. В 1800 году поступил в Морской кадетский корпус, в 1803 году командирован на английский флот, где в течение 5 лет находился в непрерывном плавании. В 1808-1813 годах служил на Балтийском флоте, участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 годов и Отечественной войне 1812 года. В 1813-1816 годах на судне "Суворов" совершил свое первое кругосветное плавание из Кронштадта к берегам Аляски и обратно, открыл атолл Суворова. Как командир судна "Мирный" и помощник начальника кругосветной экспедиции Беллинсгаузена в 1819-1821 годах участвовал в открытии Антарктиды и многочисленных островов. В 1822 году, командуя фрегатом "Крейсер", осуществил свое третье кругосветное плавание (1822-1825), в котором были проведены широкие научные исследования по метеорологии, этнографии и др. С 1826 года командовал линейным кораблем "Азов", на котором, будучи одновременно начальником штаба эскадры, совершил поход в Средиземное море в составе эскадры адмирала Л. П. Гейдена и участвовал в Наваринском сражении (1827). За отличие в сражении был произведен в контрадмиралы, а "Азов" впервые в истории русского флота был награжден георгиевским флагом. В 1828-1829 годах руководил блокадой Дарданелл; в 1830 году вернулся в Кронштадт и командовал отрядом кораблей Балтийского флота. В 1832 году начальник штаба Черноморского флота. В феврале-июне 1833 года, командуя эскадрой, возглавил Экспедицию русского флота в Босфор (1833), в результате которой был заключен Ункяр-Искелесийский договор (1833). С 1833 года главный командир Черноморского флота и портов Черного моря, а также военный губернатор Севастополя и Николаева. Талантливый военный организатор, Лазарев был сторонником создания сильного парового флота, но технико-экономическая отсталость России не позволила выполнить эту задачу. Лазарев воспитал плеяду талантливых флотоводцев и командиров (Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин, Г. И. Бутаков и др.). Именем Лазарева названы атолл в группе островов Россиян в Тихом океане, мысы в Амурском лимане и в северной части острова Унимак, остров в Аральском море, бухта и порт в Японском море и др.

Большая советская энциклопедия. Лазарев Михаил Петрович](i/GalleryMuseum/coeval/thumb/DSC08993__.jpg) | | Лазарев Михаил Петрович | |  | | Громушкин Павел Георгиевич | |

|

|

|

|

Вас присветствует НПГ:

Куратор проекта «Золотые страницы истории России» Александр Осипов, |

|

|

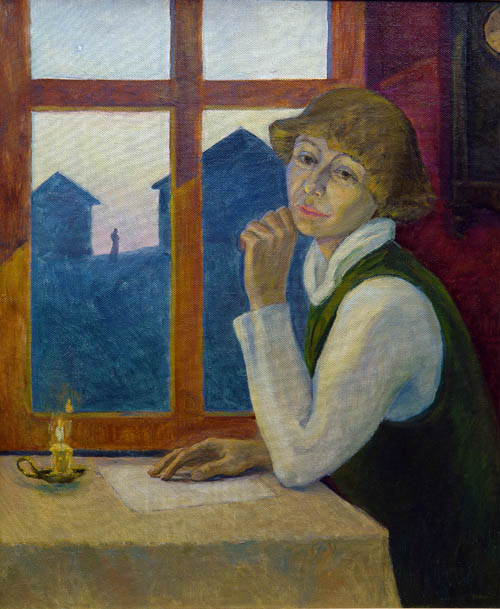

| Цветаева Марина Ивановна |  |

|

Художник: Нестерова Анна

100х80, х.м., 2005г.

Цветаева Марина Ивановна

Родилась 26 сентября 1892 г. в Москве. Дворянка.

Отец — сын священника Владимирской губернии, европейский филолог (его исследование «Осские надписи» и ряд других), доктор honoris causa Болонского университета, профессор истории искусств сначала в Киевском, затем в Московском университетах, директор Румянцевского музея, основатель, вдохновитель и единоличный собиратель первого в России музея изящных искусств (Москва, Знаменка). Герой труда. Умер в Москве в 1913 г., вскоре после открытия Музея. Личное состояние (скромное, потому что помогал) оставил на школу в Таблицах (Владимирская губерния, деревня, где родился). Библиотеку, огромную, трудо и трудноприобретенную, не изъяв ни одного тома, отдал в Румянцевский музей. Мать — польской княжеской крови, ученица Рубинштейна, редкостно одаренная в музыке. Умерла рано. Стихи от нее. Библиотеку (свою и дедовскую) тоже отдала в музей. Так, от нас, Цветаевых, Москве было три библиотеки. Отдала бы и я свою, если бы за годы Революции не пришлось продать.

Раннее детство — Москва и Таруса (хлыстовское гнездо на Оке), с 10 лет по 13 лет (смерть матери) — заграница, по 17 лет вновь Москва. В русской деревне не жила никогда. Главенствующее влияние — матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один против всех. Heroica). Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.) Слитое влияние отца и матери — спартанство. Два лейтмотива в одном доме: Музыка и Музей. Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский — рыцарский. Жизнь на высокий лад.

Постепенность душевных событий: все раннее детство — музыка, 10 лет — революция и море (Нерви, близ Генуи, эмигрантское гнездо), 11 лет — католичество с 12 лет и поныне — Наполеониада, перебитая в 1905 г. Спиридоновой и Шмидтом, 13, 14, 15 лет — народовольчество, сборники «Знания», Донская речь, Политическая экономия Железнова, стихи Тарасова, 16 лет — разрыв с идейностью, любовь к Сарре Бернар («Орленок»), взрыв бонапартизма, с 16 лет по 18 лет — Наполеон (Виктор Гюго, Беранже, Фредерик Массой, Тьер, мемуары, Культ). Французские и германские поэты . Первая встреча с Революцией — в 1902—03 г. (эмигранты), вторая в 1905—06 г. (Ялта, эсеры). Третьей не было. Последовательность любимых книг (каждая дает эпоху): Ундина (раннее детство), Гау - Лихтенштейн (отрочество).

Ростана (ранняя юность). Позже и поныне: Гейне- Гёте -Гёлъдерлин. Русские прозаики говорю от своего нынешнего лица —- Лесков и Аксаков. Из современников—Пастернак. Русские поэты—Державин и Некрасов. Из современников — Пастернак.

Наилюбимейшие стихи в детстве — пушкинское «К морю» и лермонтовский «Жаркий ключ». Дважды — «Лесной царь» . Пушкинских «Цыган» с 7 лет по нынешний день — до страсти. «Евгения Онегина» не любила никогда.

Любимые книги в мире, те, с которыми сожгут: «Нибелунги», «Илиада», «Слово о полку Игореве».

Любимые страны — древняя Греция и Германия.

|

|

|

|

|

|

|

|

|  |

| |

| | Чайцына Ирина | |  | | герасимов дмитрий никитич | |

|

|

|