| |

| | Тараканова (княжна). | |  | | Лавров Сергей Викторович | |

|

|

|

|

Вас присветствует НПГ:

Куратор проекта «Золотые страницы истории России» Александр Осипов, |

|

|

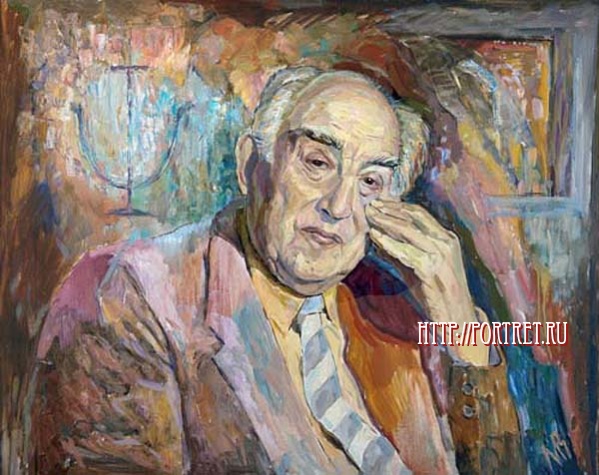

| ГИНЗБУРГ Виталий Лазаревич |  |

|

Художник: Махнёва Ирина Владимировна

100х80, х.м., 2004г.

ГИНЗБУРГ, ВИТАЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ (р. 1916), российский физик-теоретик. Родился в Москве 4 октября 1916. В 1938 окончил физический факультет Московского университета, в 1940 – аспирантуру физфака МГУ и, по его собственному утверждению, «почти случайно» занялся теоретической физикой.

С 1940 Гинзбург работал в теоретическом отделе Физического института Академии наук (с 1971 – заведующий отделом), в 1945–1968 – профессор Горьковского университета, а с 1968 – профессор Московского физико-технического института, где создал кафедру проблем физики и астрофизики.

Еще до войны Гинзбург решил ряд задач квантовой электродинамики. В годы войны он, как и большинство теоретиков, занимался прикладными проблемами, связанными с оборонной тематикой: расплыванием радиоимпульсов при отражении от ионосферы (эта работа положила начало многолетним исследованиям распространения электромагнитных волн в плазме), электромагнитными процессами в слоистых сердечниках (применительно к антеннам). В 1940-е годы в сферу его интересов вошли задачи теории элементарных частиц, связанные с высшими спинами. Весьма значительны работы Гинзбурга в области теории излучения и распространения света в твердых телах и жидкостях. После открытия и объяснения природы эффекта Вавилова – Черенкова он построил квантовую теорию этого эффекта и теорию сверхсветового излучения в кристаллах (1940). В 1946 совместно с И.М.Франком создал теорию переходного излучения, возникающего при пересечении частицей границы двух сред. Внес заметный вклад в феноменологию сегнетоэлектрических явлений, в теорию фазовых переходов, теорию экситонов, в кристаллооптику.

С 1940-х годов и до настоящего времени Гинзбург активно занимается теорией сверхпроводимости и сверхтекучести. Диапазон его интересов в теории сверхпроводимости простирается от термоэлектрических явлений в сверхпроводниках до проявлений сверхпроводимости во Вселенной. Созданная им в 1950 (совместно с Л.Д.Ландау) полуфеноменологическая теория сверхпроводимости (теория Гинзбурга – Ландау) легла в основу построенной позднее микроскопической теории Бардина – Купера – Шриффера и не потеряла своего значения до настоящего времени, а цикл работ Гинзбурга (совместно с А.А.Абрикосовым и Л.П.Горьковым) был в 1966 удостоен Ленинской премии. В 1958 Гинзбург создал (совместно с Л.П.Питаевским) полуфеноменологическую теорию сверхтекучести (теория Гинзбурга – Питаевского). В 1960 вывел критерий примененности теории среднего поля в фазовых переходах II рода (критерий Гинзбурга). Гинзбург – один из немногих ученых, которые всегда верили в возможность создания высокотемпературных сверхпроводников. В настоящее время он активно участвует в исследованиях механизмов высокотемпературной сверхпроводимости.

С 1946 и по настоящее время имя Гинзбурга связано с исследованиями радиоизлучения Солнца и общими проблемами радиоастрономии. Именно Гинзбург предсказал существование радиоизлучения от внешних областей солнечной короны, в 1956–1958 предложил метод изучения структуры околосолнечной плазмы, а в 1960 – метод исследования космического пространства по поляризации излучения радиоисточников. Ему принадлежит идея наблюдения дифракции излучения радиоисточников на крае лунного диска. К сфере его интересов относятся проблемы происхождения и состава космических лучей, магнитотормозного излучения в межгалактических магнитных полях. Одним из первых Гинзбург понял важнейшую роль рентгеновской и гамма-астрономии; в частности, в оценке протонно-ядерной компоненты космических лучей (подобно тому, как радиоастрономия дает сведения об их электронной компоненте).

Гинзбург – популяризатор науки, автор целого ряда книг и статей по различным проблемам современной физики и астрофизики. Еще одна тема его публикаций – деятельность Академии наук в целом, совершенствование ее тематики и устава, выборы новых членов Академии.

Научная деятельность Гинзбурга получила широкое признание. Помимо Российской академии наук (член-корреспондент с 1953, действительный член с 1966), он избран членом Лондонского королевского общества, Национальной академии наук США, Европейской академии, Международной академии астронавтики, Академии наук и искусств США, академий наук Дании, Индии и других стран. Среди научных наград Гинзбурга – Большая золотая медаль им. М.В.Ломоносова, Золотая медаль им. С.И.Вавилова, премии Российской академии наук – им. Л.И.Мандельштама и им. М.В.Ломоносова, международные премии им. Бардина и им. Вольфа, Золотая медаль Лондонского королевского астрономического общества.

Гинзбург Виталий Лазаревич

ГИНЗБУРГ Виталий Лазаревич (р. 1916), российский физик-теоретик, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1966). Основные труды по распространению радиоволн, астрофизике, происхождению космических лучей, излучению Черенкова — Вавилова, сверхпроводимости, физике плазмы, кристаллооптике и др. Ленинская премия (1966), Государственная премия СССР (1953).

* * *

ГИНЗБУРГ Виталий Лазаревич (р. 4 октября 1916, Москва), академик РАН (1991; академик АН СССР с 1966), один из крупнейших физиков России, выдающийся специалист в области теоретической физики и астрофизики.

Образование, научная карьера

В 1938 Виталий Лазаревич окончил физический факультет Московского государственного университета. Кандидат наук с 1940, доктор физико-математических наук с 1942, профессор с 1945, член-корр. АН СССР с 1953, академик АН СССР (теперь РАН) с 1966.

С 1940 В. Л. Гинзбург работает в Теоретическом отделе (ныне это Отделение теоретической физики им. И. Е. Тамма) Физического института им. П. Н. Лебедева Российской Академии наук. В 1971-88 был заведующим Отделом, с 1988 — Советник РАН, возглавляет группу Советника в ОТФ ФИАН. По совместительству с 1945 до 1961 был профессором в Горьковском государственном университете, заведовал кафедрой радиофакультета. С 1968 профессор, заведующий кафедрой проблем физики и астрофизики Московского Физико-технического института. На кафедре В. Л. Гинзбурга ежегодно обучается около 30 студентов и аспирантов (студенты трех старших курсов МФТИ). С 1968 по 1999 кафедру закончило около 250 человек. Практически каждый второй выпускник кафедры защитил кандидатскую диссертацию, более 30 человек стали докторами наук. Непосредственно под руководством В. Л. Гинзбурга диссертации защитило несколько десятков человек. Среди них академики РАН Л. В. Келдыш, Е. С. Фрадкин, В. В. Железняков, члены-корреспонденты РАН А. В. Гуревич, В. П. Силин и др. Список научных публикаций В. Л. Гинзбурга насчитывает около 400 оригинальных статей, обзоров и книг. Кроме того В. Л. Гинзбургом написано большое число научно-популярных статей и книг. Еженедельно в Физическом институте РАН проходит общемосковский семинар по теоретической физике и астрофизике, на котором каждый раз присутствует не менее 70-100 человек. Руководителем семинара является В. Л. Гинзбург. Общее число проведенных семинаров в 1999 превысило 1600. Этот семинар имеет большое общеобразовательное значение и по существу является уникальным и единственным семинаром такого масштаба. Академик В. Л. Гинзбург — лауреат ряда премий и иностранный член многих академий и научных обществ, в частности, Лондонского Королевского общества (1987), Национальной Академии наук США (1981), Академии искусств и наук США (1971), Европейской Академии (1990), Международной Академии астронавтики (1969), академий наук Дании (1977), Индии (1977) и др. Среди его научных наград — Ленинская премия (1966), Государственная премия СССР (1953), премия им. акад. Л. И. Мандельштама (1947), премия им. М. В. Ломоносова (1962), премия им. Дж. Бардина (США, 1991), Золотая медаль Лондонского Королевского астрономического общества (1991), Золотая медаль им. С. И. Вавилова (1995), Международная премия им. Вольфа (1994-95, Израиль). В 1995 В. Л. Гинзбург награжден высшей наградой Российской Академии наук — Большой Золотой медалью им. М. В. Ломоносова, в 1998 Золотой медалью «ЮНЕСКО—Нильс Бор», в 1999 — Медалью Никольсона (Американского физического общества).

В 1989-1991 В. Л. Гинзбург — народный депутат СССР, избран от Академии наук СССР. Он награжден Орденом Ленина, двумя Орденами Трудового Красного Знамени, двумя Орденами «Знак Почета», орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (1996) и др.

Основные труды

Наиболее существенные результаты исследований относятся к фундаментальным научным направлениям: квантовой электродинамике и теории элементарных частиц, теории излучения и оптике конденсированных сред, теории конденсированных сред (физике твердого тела, теории сверхпроводимости и сверхтекучести, теории фазовых переходов и сегнетоэлектричества), теории плазмы и проблемам распространения электромагнитных волн в плазме и ионосфере, теории происхождения и распространения космических лучей, астрофизике и общей теории относительности. Среди научных работ В. Л. Гинзбурга есть статьи о теории частиц с высшими спинами, о квантовой теории эффекта Вавилова—Черенкова, работы по акустике, спектроскопии, кристаллооптике, рентгеновской и гамма- астрономии, радиофизике. Функционал Гинзбурга—Ландау, критерий Гинзбурга в теории фазовых переходов — это едва ли не самые цитируемые и «активно работающие» в самых разных областях теоретической физики представления.

Знаменитое уравнение Гинзбурга—Ландау является основой феноменологической теории сверхпроводимости, развитие теории и технологических применений этого замечательного и важного явления было бы просто немыслимо без того понимания, которое возникло при формулировке, решении и анализе этого уравнения.

Нельзя не сказать и о другой выдающейся заслуге В. Л. Гинзбурга. Именно ему принадлежит одна из двух главных идей (по терминологии академика А. Д. Сахарова), благодаря которым стало возможно создание первой советской водородной бомбы.

Активная научная деятельность В. Л. Гинзбурга продолжается до настоящего времени в разных областях теоретической физики. В последние годы им выполнены важные исследования в области высокотемпературной сверхпроводимости, в теории распространения космических лучей, решались задачи, связанные с межмолекулярными взаимодействиями, проблемой сверхдиамагнетизма, детектированием гравитационного излучения, физикой галактических и звездных объектов. Особое внимание В. Л. Гинзбург уделяет наиболее актуальным задачам теории сверхтекучести и сверхпроводимости. Им и его сотрудниками опубликован ряд статей, в которых анализировались различные возможности объяснения физических механизмов высокотемпературной сверхпроводимости — явления, открытие которого в значительной степени было инициировано ранними работами и энтузиазмом возглавляемой В. Л. Гинзбургом группы. Следует особо подчеркнуть важность этих исследований в связи с технологическими приложениями и проблемой получения новых материалов для технических применений.

Будучи одним из очень немногих физиков-универсалов, активно и эффективно работающих в самых разных областях теоретической физики, В. Л. Гинзбург создал несколько крупных научных школ по теоретической физике, астрофизике и радиофизике.

Постановка общих проблем физики. Широта интересов

Его научная деятельность получила широкое признание отечественного и мирового научного сообщества. Значительная часть научных статей и книг В. Л. Гинзбурга переведена на английский и др. языки и доступна физикам и студентам многих стран. Пропаганде физической науки, различных проблем физики и астрофизики В. Л. Гинзбург уделял и уделяет очень много сил и времени. Он неоднократно отмечал, что, хотя физика в наше время чрезвычайно разрослась и разделилась на множество направлений, «за деревьями надо увидеть лес». Каждый физик «должен иметь перед мысленным взором картину современной физики как целого, такая картина существует и, несмотря на все ответвления, у физики имеется стержень. Таким стержнем является теоретическая физика».

В начале 1970-х годов В. Л. Гинзбург попытался создать список вопросов, объединенных названием «Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас особенно важными и интересными», с соответствующими комментариями. В его статье с таким списком научных проблем, конечно, не ставилась цель подробно рассказать о всех нерешенных задачах, такая программа должна решаться не в одной статье или книге. Цель была в том, чтобы сформулировать некоторый «физический минимум», список вопросов, о которых должен иметь представление каждый изучающий физику. Среди этих вопросов были и такие, которые имеют отношение к фундаментальным проблемам физики и астрономии, и такие, которые имеют важные технические применения. Нужно ясно понимать, что такой список физических проблем и направлений исследований нужно периодически пересматривать, обновлять и часто заново комментировать, даже если он составлен выдающимся ученым с широким физическим кругозором. В. Л. Гинзбург делал это неоднократно, последний (по существу совершенно переработанный) вариант упомянутой статьи опубликован в апреле 1999, «уже на пороге 21 века». В списке перечислено три десятка научных направлений, каждое из них сейчас активно развивается, но требуется еще много усилий и энтузиазма физиков, чтобы сформулированные проблемы можно было записать в список уже решенных. Обсуждаются и комментируются, в частности, проблемы управляемого термоядерного синтеза, высокотемпературной и комнатнотемпературной сверхпроводимости, получения металлического водорода, двумерной электронной жидкости, гетероструктур в полупроводниках, фазовых переходов, физики поверхности, строения и свойств фуллеренов и др.

Перечисленные вопросы можно условно отнести к макрофизике. Есть в списке, конечно, и проблемы «микрофизические». Здесь можно упомянуть построение единой теории слабого и электромагнитного взаимодействия, проблему «великого объединения», нелинейных явлений и фазовых переходов в вакууме и сверхсильных полях, теорию «струн», новые полевые теории, квантовую хромодинамику, проблемы получения сверхтяжелых элементов и экзотических ядер, взаимодействия частиц при сверхвысоких энергиях.

Из астрономических и астрофизических проблем В. Л. Гинзбург выделяет все еще актуальную проблему экспериментальной проверки общей теории относительности, проблему детектирования гравитационных волн, вопросы о связи между космологией и физикой высоких энергий, о строении, эволюции и излучении нейтронных звезд и пульсаров, о сверхновых звездах, о черных дырах, квазарах, ядрах галактик. Есть в списке также проблемы существования космических струн, образования галактик, очень актуальная проблема существования и детектирования темной материи (скрытой массы), проблемы происхождения космических лучей со сверхвысокими энергиями, нейтринной и гамма-астрономии. Приведенное (даже неполное!) перечисление «важных и интересных вопросов», сформулированных В. Л. Гинзбургом для педагогических и образовательных целей и адресованных в первую очередь молодым физикам, говорит в то же время о диапазоне его собственных интересов.

В. Л. Гинзбургу интересна вся физика. На каждом заседании его еженедельного семинара в Физическом институте он выступает сам, рассказывая о научных новостях, после этого, как правило, бывает два доклада из разных областей физики. Интересуют В. Л. Гинзбурга также некоторые мировоззренческие и методические проблемы (см., например, его статью «Разум и вера», журнал «Вестник Российской Академии наук», том 69, №6, 1999, сс. 546—552). Заканчивая свою статью о проблемах физики на рубеже веков, В. Л. Гинзбург приводит еще три «великие проблемы», решить которые, как знать, может быть удастся новым поколениям физиков. Первая из них — проблема возрастания энтропии, необратимости и «стрелы времени». Вторая — проблема интерпретации и более глубокого понимания квантовой механики. Наконец, третья — вопрос о связи физики с биологией, проблема редукционизма. Соответствующие комментарии можно найти в тексте статьи «Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас особенно важными и интересными (тридцать лет спустя, причем уже на пороге ХХI века)?» [журнал «Успехи физических наук», 1999, т. 169, апрель (№4), сс.419-441]. По мнению В. Л. Гинзбурга, именно биология, особенно молекулярная биология, уже сегодня заняла место лидирующей науки. Нельзя, конечно, думать, что физика в будущем веке уйдет на второй план. Слишком много еще нерешенных и очень нужных и важных задач. Тем более нельзя сказать это об астрофизике. Остается только удивляться тому, как много нового узнало человечество и чему оно смогло научиться за последнее столетие. Удивляться и быть благодарным людям, которые учат нас тому, что узнали и поняли сами.

|

|

|

|

|

|

|

|

|  |

| |

| | Усова Надежда Евгеньевна | |  | | Михайленко Ольга Владимировна | |

|

|

|